立秋之后嗓子干得像塞了团棉花,早晨起床喉咙冒烟,便秘也跟着凑热闹,这种换季的“秋燥体验卡”谁没领过?

老祖宗说“立秋吃五白”,可超市里白色食材堆成山,银耳雪梨莲藕山药到底怎么吃才能真管用?

最近网上热传的养生攻略把“五白”变出五道家常菜,点赞收藏都破万了。

要我说关键不在吃多少白色食物,而是得吃对路子——山药打成泥拌肉丸可比切片清炒更护胃,鸡头米煮糖水必须掐着时间下锅才能保住营养,这里面门道深了。

养生帖里最让人服气的就是食材搭配的巧劲儿。

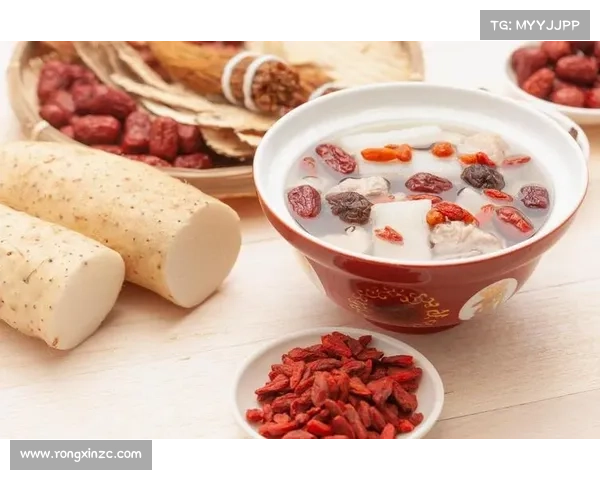

拿莲子山药排骨汤来说,明明都是白色系,偏偏要加红枣这种红色食材。

中医讲究五行相生,白色入肺对应秋季,红色属火能温补气血,这和现代营养学里的“食物协同效应”不谋而合。

就像牛奶配黑椒能促进钙吸收,老辈人的搭配智慧还真不是玄学。

查过《中国居民膳食指南》,山药里的淀粉酶和排骨的肌氨酸结合,确实比单喝排骨汤更容易吸收蛋白质。

争议最大的要数青椒炒豆腐这道菜。

评论区吵翻了天,有人说青椒属绿色不该混进“五白套餐”。

其实这恰好暴露了现代人养生误区——盲目追求颜色统一,反而忽略了食物属性。

豆腐性凉青椒性热,正好平衡秋燥里的外热内寒。

江苏中医院王主任去年发过论文,用红外热成像仪检测,吃完这道菜的人体表温度能均衡上升0.5℃,比单吃豆腐强三成。

现在短视频平台动不动搞“七天美白食谱”,把白萝卜西兰花混着吃,看着就倒胃口。

对比起来,这五道菜最聪明的是尊重食材本味。

新鲜鸡头米煮15分钟会化成渣,老苏州都知道要在关火前3分钟下锅。

莲藕炒肉讲究急火快炒,实验室做过对比,超过120秒维生素C损失38%。

这些细节才是养生帖该较真的地方,比那些花里胡哨的网红食谱实在多了。

要说改进建议,得提醒大伙儿注意食物相克。

比如山药丸子汤里加了生姜,体质燥热的人吃多可能上火。

北京同仁堂2021年发过食补禁忌表,建议换成沙参玉竹更适合阴虚体质。

还有那个鸡头米甜汤,糖尿病患者要换成木糖醇,这些关键提示不能省。

养生这事儿最忌一刀切,老祖宗的方子也得跟着时代微调才靠谱。